1898年5月23日和24日,历经甲午战争炮火洗礼和惨遭日军占据三年之久的刘公岛,又发生了一件影响中外的重大事件:根据中、英、日三国协商,在黄岛炮台举行英国租占威海卫升旗仪式。23日,日本太阳旗降下,中国黄龙旗升起;24日,英国国旗升起,中国黄龙旗降下,这就是发生在中国土地上悲惨屈辱的“国帜三易”。

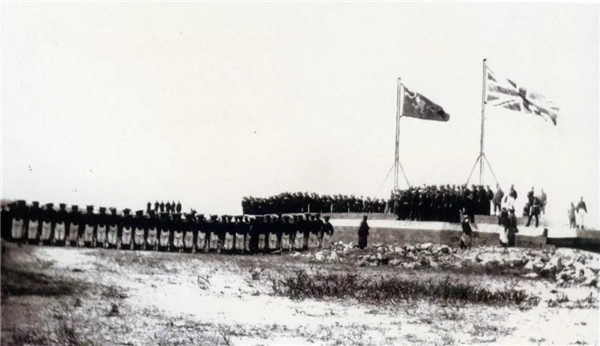

英军在黄岛炮台举行租占威海卫升旗仪式

24日下午1点30分,英军在黄岛炮台举行租占威海卫升旗仪式。一队英军和部分“复济号”水兵围成方阵,“复济”号兵船管带、北洋海军前游击林颖启向到场的百姓和官兵解释仪式的性质,英舰“水仙花”号舰长金•霍尔宣读占领宣言。随后,一面米字旗在军乐队高奏的《天佑吾王》的乐曲中徐徐升起,停泊在港湾中的中外军舰礼炮齐鸣。这一天正是英国女王维多利亚的生日,威海卫无疑成为她最大的“生日礼物”。

英军为英国国旗飘扬在威海卫而欢呼

在英国官兵连声高呼“英王万岁!”的狂呼声中结束了升旗仪式。而在场的“复济号”水兵心中却有种难以言表的痛楚,也深深触动了现场一位年轻的中国海军军官,他就是“复济号”见习驾驶官张伯苓。

北洋海军时期的张伯苓(网络图片)

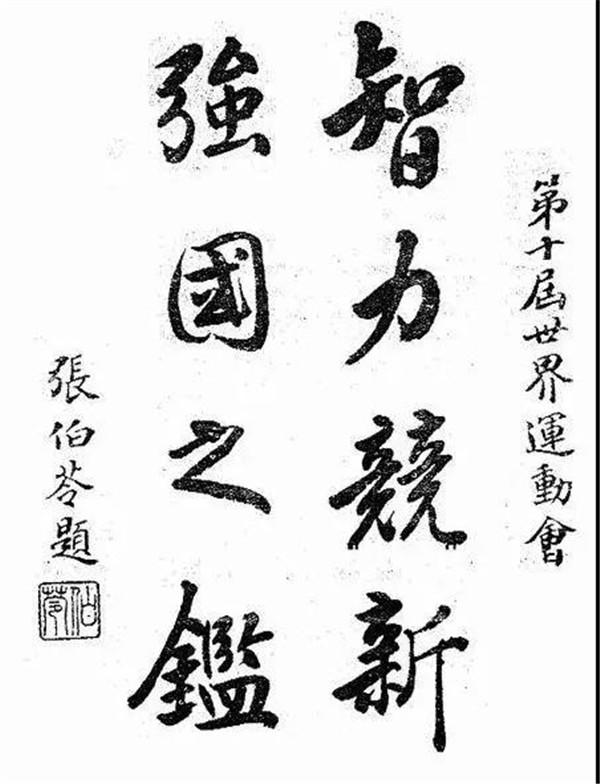

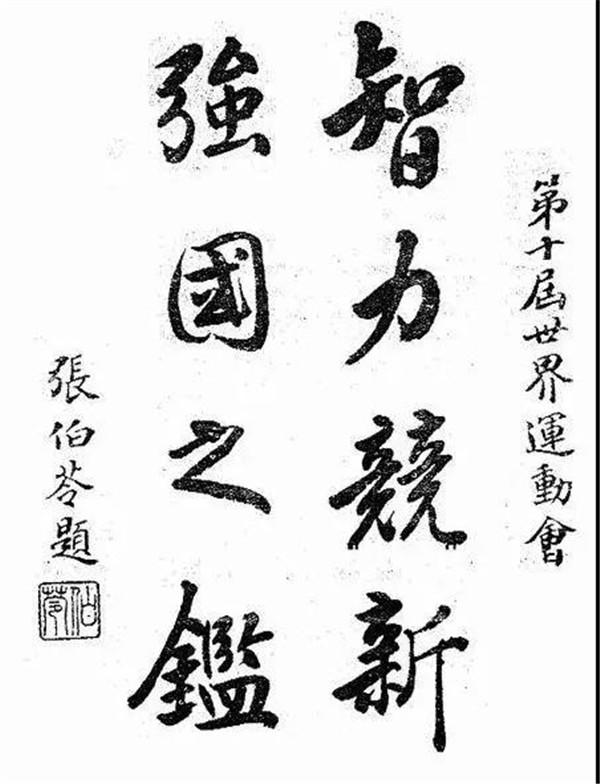

张伯苓题词(网络图片)

这位后来的“南开之父”亲眼目睹了短短两天内“国帜三易”的历史悲剧,亲自见证了这一丧权辱国的惨痛场面,目击心伤,五内皆裂。一腔浩荡之气勃然而生。离开威海卫后,他感到海军报国无望,便弃武从教,从此立志“宁以身殉,不为利诱,终身从事教育”,最终成为我国著名的教育家,并在抗战时期发出振聋发聩的“中国不亡有我在”的呐喊。

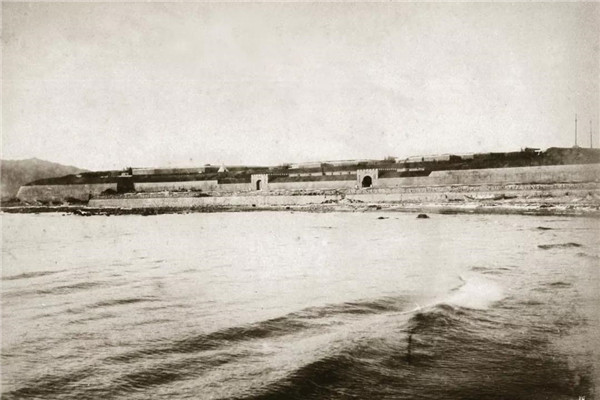

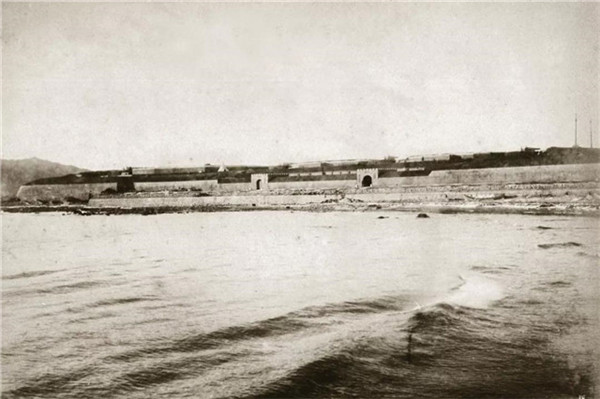

从岛上公所后炮台远眺黄岛炮台(摄于甲午战前)

黄岛位于刘公岛最西端,因岩土呈米黄色而得名。原是一座孤立小岛,潮落可涉海而至,清代之前称之为望台岛。

1889年,北洋护军统领张文宣率将士将黄岛与刘公岛之间的浅滩填石筑路,加固形成了一道挡浪堤,与刘公岛相连,成为刘公岛与黄岛之间唯一陆路通道。又在挡浪堤南的小海湾修筑了用来停泊和维修小型舰艇的麻井子船坞。

张文宣修建的挡浪堤

黄岛距威海湾北山嘴仅1.6海里,与北山嘴共扼威海湾北口咽喉,战略位置十分重要。为方便港内船只出入,北洋海军曾在黄岛修建灯塔一座,后被岛外金线顶灯塔取代。

黄岛炮台远眺(摄于甲午战争时期)

1891年,张文宣率1500名将士,开始在黄岛修筑炮台及坑道、兵舍。其施工工程量浩大及艰辛程度,仅以炮台开挖土石方为例,坑道平均开挖深度约5米、宽度约5米,总长度400米;兵舍开挖长度30米、进深20米、深5米;兵舍前开辟平地,长100米,宽30米,深3米;测算该炮台土石方开挖总量约22000多立方米。威海卫沿岸大多属沙砾岩地质,当时尚无大型现代化工程施工机械,施工技术条件极其落后,“开凿万难”,最好的技术手段不过是炸药开凿;建筑炮位须“轰山拓地以作台基,用力尤巨。”土石方工程只能依靠车推人挑,“取土运料皆远,极费工力,”难度非今人所能想象。北洋护军将士不畏艰辛,终将黄岛炮台筑成一个可以锁住威海卫北口的金锁。

甲午战争时期的黄岛炮台

炮台设计科学新颖,功能布局巧妙严谨,工程结构坚固实用。炮台的地下坑道、兵舍、弹药库相互连通,极为适于战时所需。坑道为券顶结构,花岗岩砌筑,高约2米,宽约1.5米,总长度近300米,士兵可直接通过坑道进入炮位。兵舍乃依崖而建,顶部与炮台处于同一平面,安全隐蔽,冬暖夏凉,堪称近代海防杰作。

炮位和坑道现状

炮台设有240毫米口径平射炮4门、60毫米口径行营炮2门、速射炮3门,1894年建成后,与遥相对应的北帮炮台形成交叉火力,可有力封锁和抵御威海湾北口来犯之敌。

1894年8月12日,日本联合舰队6艘舰艇趁月黑驶近威海湾北口进行试探性骚扰,黄岛炮台与北山嘴炮台各开数炮,将日舰击退。

1895年2月6日,日本陆军在威海湾北岸架设快炮与海上联合舰队配合夹击刘公岛。黄岛炮台与北洋海军靖远、济远、平远、广丙四舰相互配合,向北岸和日舰奋勇炮击,日本联合舰队被击退。

1895年2月17日,北洋海军全军覆灭后,黄岛炮台落入敌手,其后,大炮被日军拆除。

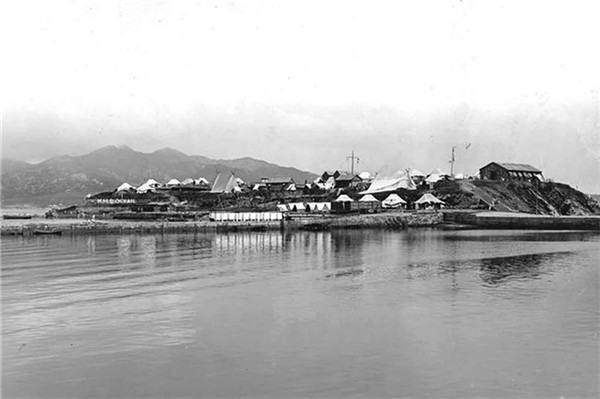

英租时期的黄岛炮台

英租威海卫期间,英国在威海卫的军事行政中心设在刘公岛上,黄岛一度成为驻扎英军的兵营。炮台上下,布满了英军的帐篷和临时营房。1902年,英国行政机关迁移岛外,同时英国放弃在刘公岛建设永久性海军基地计划,驻威英军大幅减少,黄岛兵营随之撤销。此后,英国海军为发挥麻井子船坞使用功能,在黄岛炮台前靠近船坞的地方,修建了两排建筑,以作舰艇维修车间和屯煤的仓库。另据1942年日本人绘制的刘公岛示意图,该处的几栋建筑标识为苦力房,说明在这一时期,此处为岛上雇用劳工的居所。

黄岛炮台文保标志

新中国成立后,人民海军对船坞和挡浪堤进行加宽加固,黄岛炮台前的建筑也被拆除,并在原址重新建设了两排兵舍。现炮基尚存,地下工事保存完好。1988年被公布为全国重点文物保护单位。